Manchetes Socioambientais

As notícias mais relevantes para você formar sua opinião sobre a pauta socioambiental

“O encontro entre índios e brancos só se pode fazer nos termos de uma necessária aliança entre parceiros igualmente diferentes, de modo a podermos, juntos, deslocar o desequilíbrio perpétuo do mundo um pouco mais para frente, adiando assim o seu fim.”

Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo, um dos fundadores do ISA

O tema "Povos Indígenas" está na origem da existência do Instituto Socioambiental. Lá se vão pelo menos quatro décadas de comprometimento e trabalho com o tema, produzindo informações para a sociedade brasileira conhecer melhor seus povos originários. Desde sua fundação, em 1994, o ISA dá continuidade ao trabalho do Centro Ecumênico de Documentação e Informação (Cedi), que havia sido iniciado em 1980 e que, por sua vez, remonta ao começo dos anos 1970, quando o então governo da ditadura militar lançava o Plano de Integração Nacional, com forte componente de obras de infraestrutura na Amazônia, região que era então descrita pelo discurso oficial como um "vazio demográfico".

Por meio dos relatos coletados, dados produzidos e pesquisas empreendidas por uma rede de colaboradores espalhada pelas diversas regiões do País, o Cedi ajudou a derrubar essa tese. Ao dar publicidade às informações levantadas por essa rede social do tempo do telex, o Cedi colocou, definitivamente, os povos indígenas e suas terras no mapa do Brasil. Seus integrantes ainda participaram ativamente no movimento de inclusão dos direitos indígenas na Constituição de 1988 e, juntamente com integrantes do Núcleo de Direitos Indígenas (NDI) e ativistas ambientais, fundaram o ISA em 1994.

De lá para cá, ampliando sua rede de colaboradores em todo o País, o ISA se consolidou como referência nacional e internacional na produção, análise e difusão de informações qualificadas sobre os povos indígenas no Brasil. O site "Povos Indígenas no Brasil", lançado em 1997, é a maior enciclopédia publicada sobre as etnias indígenas no Brasil, com suas línguas, modos de vida, expressões artísticas etc. O site é uma das principais referências sobre o tema para pesquisadores, jornalistas, estudantes e acadêmicos.

A atuação hoje é transversal aos territórios onde atuamos, especialmente na Bacia do Xingu, no Mato Grosso e Pará, e Bacia do Rio Negro, no Amazonas e Roraima, e também envolve povos indígenas de todo o Brasil, por meio da atualização permanente do site e de seus mais de 200 verbetes, inclusão de novos textos sobre etnias emergentes e indígenas recém-contatados, além do monitoramento e cobertura jornalística sobre situações de violência e perda de direitos contra estas populações. O tema "Povos Indígenas" ainda é tratado no site "PIB Mirim", voltado ao público infanto juvenil e de educadores.

O monitoramento de Terras Indígenas também é um eixo central do nosso trabalho com o tema, e remonta à sistematização de dados e divulgação de informações iniciada pelo Cedi em 1986, e se dá por meio da produção de livros impressos e mapas temáticos sobre pressões e ameaças, como desmatamento, mineração, garimpo, obras de infraestrutura, entre outras, além do site "Terras Indígenas no Brasil".

Confira os conteúdos produzidos sobre este tema:

|

Imagem

|

Em formato de enciclopédia, é considerado a principal referência sobre o tema no país e no mundo |

|

Imagem

|

A mais completa fonte de informações sobre o tema no país |

|

Imagem

|

Site especial voltado ao público infanto-juvenil e de educadores |

|

Imagem

|

Painel de indicadores de consolidação territorial para as Terras Indígenas |

Liderança, artista e escritor, Luiz Lana tinha 77 anos e deixa um legado de valorização das culturas e direitos indígenas

"Para nós, que somos os irmãos maiores do homem branco, Yebá-gõãmi deu o poder da memória, a faculdade de guardar tudo na memória, os cantos, as danças, as cerimônias, as rezas para curar as doenças... Nós guardamos tudo isso na nossa memória! Nosso saber não está nos livros! Mas ao branco, que foi o último a sair da Canoa-de-Transformação, ele deu o poder da escrita. Com os livros, ele poderia obter tudo o que ele precisaria, ele havia dito. É por isso que o homem branco chegou na nossa terra com a escrita, com os livros. Assim, Yebá-gõãmi havia dito!" — Trecho de depoimento de Luiz Lana para a antropóloga Dominique Buchillet, em 1992.

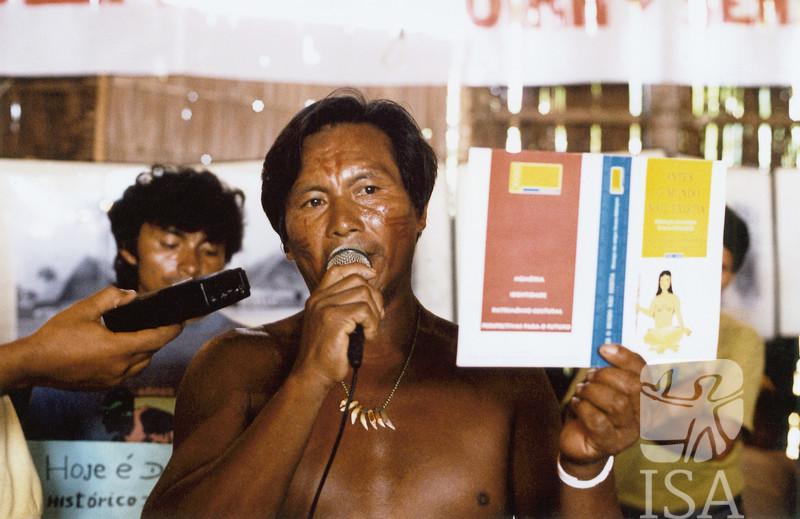

No último fim de semana, com grande pesar, recebemos a notícia do falecimento, aos 77 anos de idade, de Luiz Gomes Lana (Tolamãn Kenhíri), grande conhecedor, escritor, e artista plástico e liderança do povo Desana.

A criação da Maloca Museu, projeto de revitalização e reconstrução da cultura do povo Desana, e o livro Antes o Mundo Não Existia, escrito ao lado de seu pai, Umusï Pãrõkumu (Firmiano Arantes Lana), são lembrados como grandes exemplos do importante legado deixado por Lana. “Ele realmente revolucionou a forma como o conhecimento indígena é registrado e compartilhado”, acredita Domingos Barreto, liderança do povo Tukano.

Publicada nos anos 1980, unindo tradição oral e escrita, a obra sobre a cosmologia do povo Desana foi o primeiro livro de autoria indígena no Brasil, garantindo que a memória de seu povo fosse preservada e compartilhada para além das fronteiras da oralidade.

Domingos destaca também o papel fundamental de Lana na organização política e cultural dos povos indígenas do Rio Negro, como um dos idealizadores da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) e presidente da União das Nações Indígenas do Rio Tiquié (Unirt).

“Entre várias lideranças que conheci, na minha vida pessoal e durante toda a trajetória no movimento indígena, Luiz Lana foi uma liderança onde eu me inspirei. Ele era muito amigo, uma liderança firme na luta pela demarcação das terras indígenas e pelo associativismo, e o que mais tenho admiração dele é sobre a valorização da cultura de cada povo que tem nessa região de Pari Cachoeira”, lembra Domingos.

Luiz Lana soube unir diversos povos em prol da luta pelos direitos indígenas, pelas demarcações dos seus territórios e pela valorização das culturas. Uniu, ainda, dois mundos: a oralidade e a escrita, a tradição e o registro, demonstrando que a memória de um povo se fortalece também quando encontra diferentes formas de transmissão.

“É uma perda irreparável, mas seu espírito permanece vivo na memória de todos que tiveram a honra de aprender com ele. Seu legado seguirá através de suas palavras, ilustrações e da força do conhecimento transmitido”, conclui Domingos.

O Instituto Socioambiental (ISA) lamenta a morte de Luiz Lana e se solidariza com os familiares e amigos.

Que sua memória continue iluminando os caminhos da resistência e do fortalecimento da cultura indígena no Brasil e no mundo.

Veja abaixo um vídeo em que Luiz Lana inicia um canto do seu povo Desana "Folha da Palmeira Inajá":

Notícias e reportagens relacionadas

Marcando o março de luta das mulheres, o espaço do ISA na Galeria Metrópole promove conversa sobre povos indígenas e seus modos de vida em grandes cidades

O Floresta no Centro, espaço mantido pelo Instituto Socioambiental (ISA) no centro de São Paulo, realiza no dia 27 de março um bate-papo entre mulheres indígenas que vivem em contexto urbano, sobre sua organização nas grandes metrópoles.

O evento conta com a participação de Auá Mendes, artista responsável pelas artes do Mapa das Organizações das Mulheres Indígenas no Brasil 2024, Fernanda Quechua, representante da organização AYNI (Articulação Andina de Indígenas Migrantes), e Chirley Pankará, doutoranda em Antropologia Social na USP.

A mediação do encontro ficará por conta de Luma Prado, historiadora, pesquisadora e articuladora no ISA.

“Ao contrário do que traz o senso comum, também temos indígenas vivendo em cidades brasileiras, inclusive nas metrópoles e originários de outros países", afirma Auá Mendes.

"Compreender essas dinâmicas é de grande importância para compreendermos tanto os desafios enfrentados por essas comunidades e seus representantes quanto para que sejam pensados caminhos e propostas. Além disso, as comunidades indígenas possuem uma cultura riquíssima que precisa ser melhor conhecida e divulgada”, explica.

Durante o evento, o público poderá adquirir produções próprias das convidadas, além dos mais diferentes produtos, entre biojoias, cerâmicas, cestos e publicações disponíveis no espaço.

Serviço:

Local: Espaço Floresta no Centro - Loja 28, 2º andar da Galeria Metrópole, Av. São Luís, 187 - República, São Paulo

Data: 27/03/2025

Horário: 19h00

Evento gratuito e presencial

Aproveite as ofertas: loja.socioambiental.org.

Notícias e reportagens relacionadas

Filme retrata a mobilização das mulheres no movimento indígena do Alto Rio Negro (AM) e foi destaque em mostras como Ecofalante e Ecocine

Após percorrer festivais de cinema em várias partes do país, o documentário Rionegrinas ficou disponível online a partir deste 8 de Março, Dia das Mulheres. O documentário pode ser acessado no YouTube do ISA e da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn).

O filme narra a história da mobilização das mulheres dentro do movimento indígena do Alto Rio Negro (AM), resgatando memórias e inspirando o futuro. Rionegrinas também marca os 20 anos de criação do Departamento das Mulheres Indígenas do Rio Negro (DMIRN/Foirn).

Assista ao filme:

Exibido em festivais realizados em pelo menos cinco estados - Pará, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais -, o documentário foi vencedor do Ecocine 2024 - Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos, com o prêmio de “Melhor Filme Povos Originários”.

Criado em 2002, o departamento chegou aos 20 anos em 2022, mas as comemorações aconteceram em 2023 e têm um desdobramento agora, com a história podendo alcançar novos públicos.

Coordenadora do DMIRN, Cleocimara Reis Gomes, do povo Piratapuya, comemora a participação de Rionegrinas em festivais e, agora, a chegada à internet. “É importante levar o filme Rionegrinas adiante para que as pessoas conheçam as mulheres indígenas do Rio Negro, região onde vivem 23 povos, seus potenciais, suas vivências e seus desafios”, diz.

Cleocimara Reis também fala da emoção em assistir nas telas a história das mulheres que formaram e formam o DMIRN. “É emocionante ver porque o departamento foi criado, como foi na época, como era o espaço pequeno que elas ganharam. E refletimos que hoje estamos conseguindo ampliar nossos espaços, fisicamente e nas lutas de reivindicação”, considera a liderança.

Ela destaca ainda a fala de Edineia Teles, do povo Arapasso, durante o documentário, que diz sobre a importância de lembrar sempre das lideranças do passado, das mulheres que estão atuando hoje e, ainda, daquelas que estão por vir. “Não podemos deixar ninguém de fora”, reflete Cleocimara.

“A exibição do filme traz muita emoção para todas as mulheres, para todas as pessoas que assistem. Porque ali passa um pouco do dia a dia das mulheres do Rio Negro, o que gostam de fazer, qual o pensamento delas, o que elas trabalham, o que reivindicam, a história de luta. E traz muita emoção para nós mesmas aqui do Rio Negro”, completa.

O lançamento de Rionegrinas aconteceu em setembro de 2023, durante a III Marcha das Mulheres Indígenas, em Brasília. Na mesma ocasião foi lançado o livro “As mães do DMIRN – Conquistas e Desafios”, que traz narrativas das lideranças do departamento, e o site do DMIRN.

Além disso, o filme foi exibido em São Gabriel da Cachoeira (AM), onde fica a sede da Foirn e do DMIRN. A sessão especial aconteceu na Casa do Saber - Maloca da Foirn, em novembro de 2023, no encerramento anual do Cine Japu, e foi seguida de roda de conversa com lideranças tradicionais femininas.

Produzido em parceria pelo Instituto Socioambiental (ISA), DMIRN e Foirn, o documentário Rionegrinas tem direção e roteiro da documentarista Fernanda Ligabue e da articuladora de políticas socioambientais do ISA, Juliana Radler, com colaboração de Dadá Baniwa, Carla Dias, Dulce Morais e Ana Amélia Hamdan.

O filme conta, por meio de depoimentos das mulheres indígenas, a luta por espaço, território, renda e sustentabilidade. Desde as roças até as universidades, desde a casa-território até os cargos públicos.

“Me deram uma salinha bem pequenininha. Mal cabiam a mim, uma mesa e uma cadeira. O que eu vou fazer só com essa mesa e a cadeira?”, relembra Cecília Albuquerque, do povo Piratapuia, primeira coordenadora do DMIRN.

Hoje, o DMIRN tem uma coordenadora e cinco articuladoras regionais que possibilitam um diálogo com o território indígena do rio Negro. A coordenação é de responsabilidade de Cleocimara Reis e as articuladoras são: Madalena Fontes Olímpio, Baniwa; Lucilene Veloso, Tukano; Anunciata Rezende, Tukano; Jucileide Pedrosa Brito,Tariana; e Victoria Campos, Tariana.

Entre as pautas prioritárias do DMIRN estão equidade de gênero, direitos das mulheres, apoio às associações de mulheres indígenas, geração de renda e sustentabilidade, fortalecimento de conhecimentos, cuidados, saúde indígena e sistema agrícola tradicional, enfrentamento aos impactos da emergência climática e outras pressões e ameaças ao bem viver.

Festivais com participação do Rionegrinas:

Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental - São Paulo

Programa Ecofalante Universidades/PEU - São Paulo

Semana do Meio Ambiente do Museu do Amanhã - Rio de Janeiro

Cine Kurumin/Festival Internacional de Cinema Indígena - Bahia

Festival de Cinema Latino Americano de Alter do Chão - Pará

Festival de Cinema Ambiental e Gastronomia de Sarandira - Minas Gerais

Ecocine 2024/Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos - São Paulo

Festival Natureba - Minas Gerais

Lideranças que deram seus depoimentos em Rionegrinas

Almerinda Ramos, povo Tariano

Anita Ramos Barreto, povo Hupdah

Belmira Melgueiro, povo Baré

Cecília Barbosa Albuquerque, povo Piratapuia

Claudia Ferraz, povo Wanano

Claudineide Vasconcelos Gama, povo Arapaso

Cleocimara Reis Gomes, povo Piratapuia

Dadá Baniwa, povo Baniwa

Ednéia Teles, povo Arapaso

Elizângela da Silva Costa, povo Baré

Florinda Orjuela, povo Tuyuka

Francineia Bitencourt Fontes, povo Baniwa

Janete Alves, povo Dessana

Joaquina dos Santos, povo Desana

Juliana Albuquerque, povo Baré

Larissa Duarte Ye’padiho, povo Tukano

Luciane Lima, povo Tariano

Rosilda Cordeiro, povo Tukano

Rosilene Pereira, povo Piratapuia

Notícias e reportagens relacionadas

#ElasQueLutam! conta a trajetória da advogada Maíra Pankararu na luta pelo direito indígena à memória, verdade, justiça, reparação e não repetição

“Como a gente prova para vocês que estamos lutando por um futuro bom para todo mundo? Como a gente prova para vocês que se a gente implementar a Comissão Nacional Indígena da Verdade isso será bom para a sociedade como um todo, porque estaremos revelando verdades ocultas não só sobre os povos indígenas, mas sobre a história brasileira?”.

Foi com esse questionamento que Maíra Pankararu, uma das vozes mais proeminentes no tema de justiça de transição, memória e reparação para povos indígenas, urgiu a importância de que o Estado brasileiro dê sequência às investigações de violações de direitos humanos iniciadas pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) em 2013 e que a sociedade civil também se sensibilize e engaje no tema.

Meses antes, em abril de 2024, em Brasília, Maíra Pankararu havia marcado seu nome como a primeira indígena responsável por relatar um pedido de reparação coletiva a indígenas na Comissão de Anistia. Relembre.

Indígena do povo Pankararu e advogada, Maíra é formada pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), uma das mais antigas no país; especialista em Direitos Sociais e Políticas Públicas pela Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE); e mestre pela Universidade de Brasília (UnB).

Apesar de viver em Brasília, ela se considera uma pessoa do interior. “Eu gosto do ritmo lento, de um ritmo pacato, não gosto de barulho”.

Maíra é segunda de quatro filhos, nasceu em Tacaratu, município do sertão pernambucano onde mais de um terço da população também é indígena, segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Lá, foi criada junto aos seus parentes na aldeia Brejo dos Padres, na Terra Indígena Pankararu.

Se existe um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, Maíra defende que não é preciso ir longe para ver isso se comprovar. “Isso acontece aqui. O povo Pankararu vive isso. Na minha infância, eu vivi isso”.

Ela lembra que passava todos os dias brincando com seus primos pela aldeia e só voltava ao anoitecer. “Todo mundo cuidava das crianças, porque é uma responsabilidade de todos ali. Então para mim, foi um privilégio, mas eu só entendi como privilégio quando saí, quando já estava adulta”, recordou.

O que para ela era um privilégio, não durou muito. Quando tinha apenas cinco anos de idade, sua família precisou deixar a aldeia onde viviam para que Maíra e seus irmãos pudessem ter uma educação de qualidade.

A situação evidenciou o racismo da sociedade contra a população indígena. Em uma época em que o acesso à universidade era limitado, sua mãe, Bethe, mesmo com um diploma do Ensino Superior, não conseguia emprego na região. Foi apenas no município de Custódia, a 245 km de distância de sua terra natal, que sua família pôde se estabelecer e sua mãe conseguiu enfim exercer o ofício de professora.

Aos 17 anos, em 2009, Maíra precisou ir ainda mais longe. Sozinha, na capital do seu estado, Recife, ingressou na UFPE. Na época, a discussão sobre cotas étnico-raciais ainda não tinha a força de uma normativa federal como a Lei 12.711, conhecida como Lei de Cotas, que seria sancionada só três anos mais tarde, em 2012.

“Foi um momento muito sui generis. Não tinham pessoas indígenas onde eu estava, então não tinha como olhar para o lado e ver outra pessoa indígena e dividir certas angústias, anseios e dificuldades”, lembrou.

Apesar de acreditar que atualmente os alunos indígenas seguem passando pelas mesmas situações de racismo e pressões que ela vivenciou 15 anos atrás, Maíra vê positivamente o aumento da presença indígena nas universidades e destaca o importante papel, e em contraponto, a grande responsabilidade das gerações que, assim como ela, passaram pelo lugar de serem as primeiras indígenas a se formarem.

“Eu olho para essas pessoas como meu tio, Paulo Pankararu; como Joenia Wapichana; Eloy Terena; Samara Pataxó; Fernanda Kaingang, e vejo como foi difícil para elas. Por isso, quando vejo as novas gerações e vejo como estão fortalecidas. Eu fico muito feliz e o que eu puder fazer para ajudá-las, eu faço”, afirmou.

Nos passos de outras mulheres

Para seguir, Maíra encontra a força no exemplo de mulheres como sua mãe e sua avó, a quem descreve como “forças da natureza”. “As mulheres Pankararu são fortes, são guerreiras. Eu sou privilegiada por ser rodeada de mulheres assim”. Ela cita também sua tia, Maria das Dores Pankararu, a primeira indígena a conquistar o título de doutora no Brasil, além de Quitéria Binga, importante liderança na luta pela educação e pela demarcação das Terras Indígenas do povo Pankararu.

Na política, ela vê com admiração a atuação de Sonia Guajajara: “o posto que ela está hoje é muito difícil de estar, mas ela consegue fazer de uma forma diplomática, com muita sutileza e com um jeito muito bonito e forte de fazer política”.

Célia Xakriabá, com quem atuou por um ano, também aparece como uma referência de força. “Eu convivi muito perto da Célia e vi tudo que ela passa, todos os tipos de racismo que ela vivencia na Câmara. E, ainda assim, ela é uma mulher que de tudo ela faz poesia. Ela é um exemplo para mim de uma mulher do Cerrado”.

A primeira indígena na Comissão de Anistia

Maíra se tornou advogada em 2015; passou de primeira no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB); fez um intercâmbio na Austrália para aprimorar seu inglês; uma pós-graduação; e em 2020, pouco antes da pandemia de covid-19, foi selecionada no mestrado em Direito da UnB.

Se durante a pandemia Maíra achava que seu futuro seria no sertão pernambucano, a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência, em 2022, mudou tudo.

Depois de um período como assessora jurídica do mandato da deputada federal Célia Xakriabá (PSOL/MG), Maíra foi convidada a ser a primeira conselheira indígena da Comissão de Anistia, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC). Recebeu o convite de sua orientadora no mestrado e à época recém-nomeada presidente da Comissão de Anistia, Eneá Stutz. “Nunca passou nada disso pela minha cabeça”, conta ela.

A Comissão é um órgão do Estado brasileiro, criado por meio de um decreto em 2002, responsável por julgar e estabelecer políticas de reparação e memória às vítimas de violações aos direitos humanos. Durante o governo Bolsonaro, o órgão, sob a batuta do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos de Damares Alves, negou sumariamente diversos requerimentos de anistia.

Apenas sob a nova gestão que esses casos puderam ser revistos e foi institucionalizada a possibilidade de solicitações de reparação coletiva – antes, eles eram restritos a indivíduos. Neste contexto é que Maíra assumiu uma das cadeiras como conselheira e foi a relatora do caso do povo Guarani Kaiowá da Terra Indígena Guyraroká, vítimas de violações como remoção forçada de suas terras, tentativa de extermínio e desagregação social.

Leia também:

Tito Vilhalva: a voz centenária da resistência indígena guarani kaiowá

A sessão que julgou os primeiros requerimentos coletivos de anistia também contou com outras inovações, como recomendações aos entes federativos, por exemplo, a de que a União demarque a Terra Indígena Guyraroká. “É uma tentativa de ajuda dentro das competências da Comissão da Anistia para que esses direitos que já são dos povos indígenas sejam garantidos”, explica Maíra.

Além de sua atuação na Comissão, após um ano atuando como assessora parlamentar, Maíra Pankararu também foi assessora do presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Lelio Bentes Corrêa, no biênio 2022-2024. Sobre a sua passagem pelo tribunal, ela frisa a importância de que as minorias sociais, assim como ela, ocupem posições para pensar em como as questões afetam diretamente essas populações. No entanto, ela não desconsidera a solidão desse lugar. “É um lugar desafiador, eu era a única mulher indígena, mas acho que as outras minorias também sentem um pouco isso também”.

“É complicado chegar em alguns lugares e ter que explicar, por exemplo, que talvez não entendam alguns parentes porque o português não é a primeira língua deles, que ainda tiveram que sair de lá, vir para esse mundo branco falar em português fluente e estão aqui, falando de igual para igual, e vocês ainda reclamam da fluidez?”, indaga. “É pelo constrangimento. Obviamente que é pedagógico, mas fere a gente”, completa.

Atualmente, Maíra não ocupa mais os cargos na Comissão e no TST, mas as maiores lições aprendidas em sua trajetória vieram justamente da necessidade de sair de sua aldeia para viver no mundo não indígena. “Foi uma dura lição entender que está tudo bem viver em outros lugares, ser estrangeiro em outros lugares. Eu só espero que eu e meus parentes sejamos bem recebidos quando a gente for estrangeiro nos lugares que a gente não pertence”, finaliza.

Notícias e reportagens relacionadas

Coletivo de pesquisadores indígenas, ribeirinhos e acadêmicos analisa desde 2013 os impactos da usina de Belo Monte

O Monitoramento Ambiental Territorial Independente (MATI), grupo de pesquisadores indígenas, ribeirinhos e acadêmicos que atua na Volta Grande do Xingu (VGX), no Pará, começa a partir deste sábado (08/02) a divulgar no Instagram o trabalho realizado desde 2013 e que consiste na coleta de dados para a comprovação das mudanças no fluxo do Rio Xingu e seus efeitos sobre a vida aquática e nas florestas.

Leia o primeiro post!

O perfil do MATI no Instagram vai compartilhar informações sobre a origem do coletivo de pesquisadores e sua luta para que o monitoramento ambiental seja reconhecido pelos órgãos responsáveis pelo licenciamento das obras na região. Também, vai falar sobre temas essenciais, como as piracemas, os hidrogramas adotados pela UHE Belo Monte e a proposta dos pesquisadores, além de esclarecer aspectos fundamentais sobre o licenciamento e o funcionamento da usina.

Fique por dentro das notícias do MATI

O coletivo conta com o apoio do Instituto Socioambiental (ISA), a Iniciativa Amazônia + 10, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM), a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal do Pará e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA).

Pioneirismo dos Yudjá/Juruna

O monitoramento começou em 2013, pela Associação Yudja Muratu da Volta Grande do Xingu (AYMIX), uma organização que representa o povo Yudjá/Juruna da Volta Grande do Xingu e atua para defender os direitos dos povos indígenas e das comunidades ribeirinhas da região.

Antes da construção da usina, as comunidades viviam em relações multiespécies de intensas trocas com o Rio Xingu e seus peixes, plantas, praias, insetos, tracajás e animais domésticos. Mas, em apenas sete minutos, tempo que durou o leilão da UHE Belo Monte, as vidas dos povos da região mudaram drasticamente, graças aos impactos da obra e seu sistema de operação. Belo Monte matou o pulso do rio ao cortar a vazão da Volta Grande e sequestrar a maior parte das águas. As drásticas mudanças vêm provocando a morte dos ecossistemas locais e danos graves aos moradores.

Sobre o MATI

O MATI, como é hoje, é fruto da ampliação, em 2020, do trabalho da AYMIX. Seu propósito é registrar as alterações provocadas pela relação entre a vazão do Rio Xingu e os impactos ambientais causados por Belo Monte, utilizando diferentes métodos de produção de dados e unindo os conhecimentos tradicionais e científicos, que resultam em uma pesquisa colaborativa e intercultural.

O projeto foi ampliado para outras três aldeias da Terra Indígena Paquiçamba e seis comunidades ribeirinhas e as informações coletadas são utilizadas para dar visibilidade aos problemas, apoiar denúncias junto aos órgãos de fiscalização, como Ibama, Funai e Ministério Público, além de subsidiar a construção de planos de viabilidade econômica e sustentabilidade ambiental.

Os pesquisadores vêm registrando os impactos terríveis provocados pelo desvio de 70% a 80% das águas do Rio Xingu para as turbinas da UHE Belo Monte. O coletivo vem lutando por uma partilha de “água justa” e mostrando que o monitoramento realizado pela Norte Energia, concessionária de Belo Monte, não é isento, já que os dados levantados pelo MATI mostram que o hidrograma utilizado vem provocando a morte de peixes e até o desaparecimento de espécies na região da Volta Grande do Xingu.

“O nosso monitoramento tem uma grande importância tanto para os indígenas como para os ribeirinhos que moram ao longo da VGX, pois, desta forma, podemos mostrar a nossa realidade e comparar os resultados com os da empresa, que vem afirmando que não há impactos. No entanto, o nosso acompanhamento mostra os impactos sociais, na fauna, na flora e, principalmente, na saúde da população local”, afirma Josiel Juruna, coordenador do MATI.

Data simbólica

No dia 8 de fevereiro de 2023, os pesquisadores chegaram na margem do Rio Xingu, no local conhecido como piracema do Odilo, e se depararam com milhões de ovas de peixes mortas nos barrancos secos e incapazes de eclodir e gerar novos peixes. O local era um berçário de peixes e foi transformado em um túmulo a céu aberto, em decorrência dos níveis de volume de água (hidrogramas A e B) liberados pela hidrelétrica, após o barramento do rio.

Assista à animação e entenda mais sobre os hidrogramas:

As pesquisas do MATI têm evidenciado que o monitoramento realizado pela Norte Energia é insuficiente para captar a real dimensão dos impactos sobre a pesca tradicional. Os estudos apontam que a ausência de um monitoramento adequado contribui para o aumento de pragas, a redução e mortalidade de peixes, a dificuldade de navegação no Xingu e a consequente precarização da alimentação, da saúde e dos meios de subsistência das populações indígenas e das comunidades tradicionais.

O grupo vem lutando para que o “Hidrograma das Piracemas” seja aplicado para garantir o ciclo de reprodução dos peixes, especialmente em áreas de piracema, para onde os peixes migram na época de reprodução. Sem essa mudança no hidrograma, as fêmeas de várias espécies continuarão encontrando a seca, onde deveria haver alagamento, e perdendo suas ovas.

Sobre a UHE Belo Monte

O histórico da Usina Hidrelétrica de Belo Monte é marcado por muita luta, resistência e controvérsia. Desde a sua concepção, os povos indígenas e comunidades tradicionais denunciam os impactos não compensados e nem reparados devidamente pela empresa.

Belo Monte recebeu a Licença Prévia em 2010 e iniciou as suas operações em 2015. A construção da usina causou o deslocamento de pelo menos 20 mil pessoas das comunidades tradicionais e indígenas, desrespeitando o direito de consulta e impedindo a continuidade de modos de vida especializados há séculos em proteger o rio e as florestas.

Leia também:

Belo Monte: povos da Volta Grande reivindicam que o Ibama liberte o Xingu

Ao alterar o curso do Rio Xingu, Belo Monte provoca a perda de biodiversidade na região, com a mortandade de peixes e outras espécies aquáticas e o desaparecimento de florestas alagáveis. Para ambientalistas, indígenas e ribeirinhos, os impactos negativos são tão graves que configuram um ecocídio. Os alegados benefícios da usina não justificam a gravidade e profundidade de seus custos socioambientais.

A redução da pesca e a dificuldade de acesso a outros alimentos têm causado insegurança alimentar nas comunidades afetadas e, em 2021, a licença de operação venceu e aguarda a análise do Ibama das informações complementares apresentadas pela Norte Energia.

Segundo um parecer do Ibama, de 2022, a empresa cumpriu apenas 13 das 47 condicionantes socioambientais impostas no período de concessão da licença.

Notícias e reportagens relacionadas

Após dez anos de espera, Restrição de Uso foi assinada a partir de determinação do Supremo Tribunal Federal (STF)

Visando a proteção integral do povo isolado conhecido como Mashco, no dia 18/01, a presidente substituta da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Mislene Metchacuna Martins Mendes, assinou a portaria que restringe o acesso à Terra Indígena Mashco do Rio Chandless, localizada entre os municípios de Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira, no Acre.

A TI teve sua portaria de Restrição de Uso publicada graças à determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Funai adote todas as medidas necessárias para a proteção dos territórios com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, no âmbito da ADPF 991. A corte também decidiu que a renovação das portarias deve ser garantida antes do término do período de vigência, até que elas sejam definitivamente demarcadas ou que a presença de indígenas isolados seja descartada.

Agora, a entrada na área de 538 mil hectares só poderá ser feita a partir de autorização com validade limitada emitida pela Coordenação-Geral de Indígenas Isolados e de Recente Contato (CGIIRC/Funai). Além disso, a portaria também proíbe a exploração de recursos naturais na área.

“A medida está dentro das determinações da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 991 que estabelece que se tem povos indígenas isolados, deve também existir uma ação de proteção específica. No caso dessa Terra Indígena, esse é um registro de isolados que já foi confirmado há bastante tempo e está sobreposta a uma área de proteção integral que é o Parque Estadual Chandless”, explica Tiago Moreira, pesquisador do Instituto Socioambiental (ISA).

Para a indigenista e sócio-fundadora do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) Maria Emília Coelho, que já relatou a situação de povos isolados em duas edições da coletânea Povos Indígenas no Brasil, do ISA, “é importante agora que exista uma articulação entre os órgãos governamentais para que esse trabalho de proteção seja feito com efetividade”.

Ela também explica que apesar do hiato de dez anos entre a confirmação oficial da presença na região e da publicação da portaria de Restrição de Uso, existem relatos sobre o povo Mashco em território brasileiro desde os anos 1970.

Foi só nos anos 1970 que a Funai se estabeleceu na região. Na época, ainda sob o regime ditatorial, não existiam as políticas de proteção aos povos isolados que estão em vigor atualmente. Por exemplo, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), adotada pelo Brasil e que garante o direito à autodeterminação dos povos indígenas, entrou em vigor no Brasil apenas em 2003.

Assim, mesmo com a presença do órgão indigenista no território, a confirmação oficial da presença dos isolados Mashco veio apenas em 2015, após uma expedição da Funai e da Secretaria do Meio Ambiente do Acre (Sema-AC) no Parque Estadual Chandless.

Para a Funai, existem três tipos de registros de povos indígenas isolados: os “em informação”, quando são relatadas a possível existência de um povo isolado; “em estudo”, quando são reunidos conjunto de dados ou relatos sobre a existência de um povo isolado; e “confirmado”, quando, por meio de trabalhos de localização como o que foi feito na expedição, são identificados os territórios habitados por um povo isolado. A partir da confirmação, são necessárias medidas efetivas de proteção, como é o caso da Portaria de Restrição de Uso.

“A restrição de uso é um instrumento frágil que depende apenas de uma assinatura de um presidente da Funai. Se muda a conjuntura política e a presidência da Funai, essa proteção pode cair. Por isso é importante que os estudos de identificação e de localização sejam concluídos para que essa Terra Indígena seja declarada e que se reconheça essa área que deve ser demarcada”, defende Maria Emília Coelho

Relembre: Mineradoras avançam sobre indígenas isolados Piripkura no Mato Grosso

Os Mashco são um povo transfronteiriço que se desloca entre o Brasil e o Peru, com maior presença no lado peruano da fronteira – ainda que existam relatos de cada vez mais frequentes em território brasileiro em razão de ameaças e pressões como exploração madeireira e o avanço do narcotráfico no país vizinho. O território mashco se estende pelas divisas dos rios Juruá, Madre de Dios/Madeira, Purus e Ucayali e possui áreas de proteção em ambos os lados da fronteira. Falantes de uma língua da família Arawak, os Mashco são conhecidos pelas suas habilidades de caça.

Confira mais sobre o povo Mashco e os desafios para a sua proteção integrada no artigo especial da publicação “Cercos e resistências: povos indígenas isolados na Amazônia brasileira”, de 2019, do ISA.

Leia na íntegra abaixo:

O povo isolado Mashco no Brasil e os desafios de uma proteção integrada na fronteira com o Peru

Maria Emília Coelho, sócio-fundadora do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) e presidente do conselho diretor da Comissão Pró-Indígenas do Acre

Na Amazônia ocidental, entre os limites de Brasil e Peru, estão os indígenas Mashco ou Mashco-Piro, como foram sendo denominados ao longo do processo de colonização desta região de fronteiras, séculos atrás. Hoje, a literatura os considera um povo em “isolamento voluntário”, caracterizado por se organizar em diferentes grupos e subgrupos que se deslocam sazonalmente em um extenso território de floresta. No inverno amazônico, ocupam as zonas altas e terras firmes das cabeceiras. No verão seco, descem às margens dos igarapés e os cursos dos rios, deslocando-se entre os limites internacionais (Clark; Michael; Beier, 2005; Huertas, 2015).

Reconhecidos como exímios caçadores, falam uma língua da família linguística arawak, muito próximo à língua do povo Yine, no Peru, como dos seus parentes Manchineri, no Brasil. Sobreviventes das correrias praticadas contra indígenas no auge do caucho e da seringa, na virada dos séculos XIX e XX, refugiaram-se nas áreas de difícil acesso da floresta, onde não havia borracha. Antropólogos acreditam que, no caminho ao “isolamento”, aspectos da sua vida social sofreram drásticas transformações, como o abandono da agricultura e a atividade de caça e coleta como estratégia de sobrevivência (Gow, 2011; Huertas, 2002; Shepard, 1996; 2017). Atualmente, o território mashco está situado no divisor de águas dos grandes rios Juruá, Madre de Dios/Madeira, Purus e Ucayali, em uma região composta por diferentes categorias de Áreas Protegidas, que constituem um importante mosaico para a conservação ambiental e um corredor de territórios indígenas onde habitam diversos povos isolados. Sua maior parte está em solo peruano, abarcando diversos rios e igarapés em uma extensa área.

No Brasil, existem registros da presença dos Mashco nos altos rios Acre, Iaco, Chandless, Envira e Purus, próximo aos limites da fronteira. Diferentes grupos e subgrupos mashco, vindos do Peru, entram em território acreano pelos rios binacionais Iaco (TI Mamoadate), Acre (Estaçã o Ecológica Rio Acre), Chandless (Parque Estadual Chandless) e Envira (TI Kampa e Isolados do Rio Envira). No lado brasileiro, seus deslocamentos costumam acontecer no verão amazônico, quando descem igarapés e rios para a coleta de produtos da floresta (Aquino; Meirelles, 2014).

Movimentação no Brasil

Os primeiros relatos sobre a existência dessas populações isoladas começaram a ser registrados de forma sistemática no Brasil a partir da chegada da Funai no alto rio Iaco e da instalação do Posto Indígena Mamoadate e da aldeia Extrema, entre 1975 e 1976, assentando indígenas Manchineri e Jaminawa. Na época, o sertanista José Carlos dos Reis Meirelles observou que esses isolados eram chamados de Masko pelos Jaminawa, seus “inimigos tradicionais” e com uma relação de conflito perpetuada por décadas. Os processos de contato dos Jaminawa e Manchineri com os não-indigenas foram empurrando os Mashco para regiões menos habitadas, para as cabeceiras dos rios Iaco, Envira, Chandless e Purus.

José Correia da Silva Tunumã, grande cacique jaminawa e primeiro intérprete no contato com o “povo do Xinane”, em 2014, afirma que esses indígenas já conheciam a palavra Masko quando eram “isolados”, para se referirem ao grupo sem contato que anda pelas cabeceiras do rio Envira:

“A gente chama Masko. Mashco-Piro é no Peru. Eu não sei como inventaram isso, mas desde que me conheço por gente é Masko. Quando fui lá, nem puxei assunto e eles falaram para mim ter cuidado se não os Masko matavam nós. Eles já tinham essa noção desde a primeira vez que falei com eles”.

As possíveis rotas, antigas e atuais, utilizadas pelos Mashco são parte do imaginário coletivo das comunidades jaminawa e manchineri do Alto Iaco, pois seus moradores compartilham territórios e recursos naturais com esses grupos há muito tempo. Hoje, os mais velhos da TI Mamoadate contam que, segundo seus pais e avós, os Mashco andavam até a região onde é a aldeia Extrema.

Otávio Brasil Manchineri, antigo cacique da Extrema, e seu filho, Lucas Artur Brasil Manchineri, proeminente liderança, acreditam na existência de dois grupos distintos que andam em diferentes rotas no Alto Iaco, na fronteira com o Peru. Para Lucas, o que caracteriza a diferença entre os grupos é o tamanho do rastro de seus indivíduos:

“Eles vão no encontro daquelas cabeceiras todas. E ali tem dois grupos, um do rastro grande e um do rastro pequeno. O ano que o rastro pequeno passa, o rastrão não passa. E o ano que o rastrão passa, o do rastro pequeno não passa. Tem essa diferença e alternância. Acho que eles já sabem quando os do pé grande passam, aí não vão. Às vezes, eles já têm até alguma ligação, e aí não se encontram”.

Otávio e Lucas afirmam que existem grupos que se diferenciam também por usarem, ou não, instrumentos de ferro e metal. “O grupo que anda no Chandless usa terçado, já o grupo que anda no alto Iaco é outro, e não usa”. Eles acreditam que Yine, Manchineri e Mashco falam a mesma língua, porque são parte de um mesmo povo. Lucas sugere que os Manchineri deveriam colocar seus intérpretes em uma possível situação de contato no Brasil e afirma que eles estão se aproximando das aldeias em suas andanças e reocupando antigos territórios. Nos últimos dois anos, os moradores de Extrema encontraram seus vestígios a poucos quilômetros da comunidade.

Intensificação das evidências

Nos últimos anos, os vestígios e aparições dos Mashcos se intensificaram nas áreas hoje constituídas pelas TIs Mamoadate e Kampa e Isolados do Rio Envira. Entre 2015 e 2016, foram registradas três situações de conflitos no alto Envira envolvendo os Mashcos e o “povo do Xinane”, resultando na morte de um indígena de recente contato.

Nos altos rios Acre, Chandless e Iaco, não existe uma situação de contato iminente, mas uma série de evidências que apontam novas formas de uso e deslocamento e/ou processo de reocupação territorial. Em 2014, um acampamento mashco foi encontrado pela primeira vez pelas equipes do ICMBio e da Funai em uma área bem próxima à Base da Estação Ecológica Rio Acre.

Em 2015, uma expedição conjunta entre Funai e Secretaria do Meio Ambiente do Acre (Sema-AC) confirmou a presença dos Mashcos no Parque Estadual Chandless, atendendo a uma demanda antiga do órgão indigenista federal para a qualificação da informação na área protegida sob gestão do Governo do Estado do Acre.

Em 2017, entre junho e setembro, diferentes expedições da Funai identificaram a sua presença pelos altos rios Acre, Iaco e Chandless. Durante uma viagem ao alto Acre, a Frente de Proteção Etnoambiental Envira registrou vestígios na TI Cabeceira do Rio Acre, mais abaixo do seu curso, ultrapassando os limites da Estação Ecológica Rio Acre. Foram registrados, ainda, relatos sobre avistamentos incomuns de isolados, com fortes indícios de serem Mashcos, na TI Alto Purus. Em 2018, novos vestígios foram registrados nos altos rios Iaco e Purus.

Nos últimos anos, a Funai vem constatando que os Mashcos estão ocupando cada vez mais o território brasileiro. A população local e os técnicos do governo têm essa percepção, sobretudo após a constatação do grande número de evidências registradas em 2017. Outra mudança identificada foi o aumento na frequência das suas aparições durante o inverno amazônico, meses em que, tradicionalmente, ocupam as terras altas das cabeceiras. As comunidades vizinhas também observaram o interesse dos Mashcos em adquirirem instrumentos de metal e alimentos cultivados, o que não aconteceu em décadas passadas.

“UNASÓ!” NA BASE DO XINANE.

Em 1999, apareceu um grupo com cerca de 50 homens Mashco na praia em frente à Base do Xinane da Funai. Este acontecimento confirmou a presença de isolados Mashco no alto Envira, além de ter levantado questões sobre suas dinâmicas territoriais em um contexto de intensa exploração ilegal madeireira no lado peruano da fronteira. O incidente aconteceu no dia 26 de outubro e provocou a imediata evacuação da Base por parte da equipe que foi para a aldeia Sete Voltas do povo Ashaninka. Dias após o ocorrido, a partir dos vestígios, constatou-se que era um grupo bem maior, com aproximadamente 200 pessoas, entre homens, mulheres e crianças.Possíveis motivações para as mudanças

Possivelmente, essas alterações em suas rotas e períodos de deslocamento sejam motivadas pela busca de espaços mais seguros e em decorrência de conflitos com populações indígenas, ou não, com quem compartilham seus territórios.

Gestão compartilhada

A confirmação de grupos isolados em duas Unidades de Conservação do Acre (Estação Ecológica Rio Acre e Parque Estadual Chandless) amplia o debate sobre as estratégias de proteção territorial Mashco, exigindo a construção de processos de gestão compartilhada entre instituições governamentais federais e estaduais que monitoram as áreas de uso e ocupação dos isolados.

No alto Chandless, existem relatos de sua presença desde o início do século XX. Hoje, seus moradores mais antigos, descendentes de peruanos que ocuparam a região na época do caucho, contam histórias sobre encontros e lugares onde costumavam localizar seus vestígios. Também afirmam que os Mashco estão descendo cada vez mais e reocupando territórios que não frequentavam há mais de 20 anos.

Em setembro de 2006, foi criado o Parque Estadual Chandless (PEC). No seu Plano de Manejo, publicado em 2010, está a recomendação de “uma assessoria antropológica para o acompanhamento das atividades propostas e implementadas, garantindo a efetiva proteção dos territórios e dos recursos naturais utilizados tradicionalmente na área do Parque pelos grupos de índios isolados” (Acre, 2010).

Durante o planejamento do PEC, a área sul foi cogitada como “Zona Intangível”, para garantir o usufruto exclusivo e a proteção territorial dos isolados. Entretanto, em decorrência da falta de informações qualificadas, a mesma foi estabelecida como “Zona Primitiva”: “aquela onde ocorre pequena intervenção humana, com espécies de fauna e flora e fenômenos naturais de grande valor científico” (Acre, 2010). No Plano de Manejo, está indicado, ainda, que, após a comprovação da presença de isolados na área, o zoneamento do PEC deverá ser revisto, sendo indicada, em substituição da Zona Primitiva, a readequação da área para “Zona Intangível” (Acre, 2010).

Em 2014, a Funai e a Sema-AC elaboraram um projeto, amparados por um Acordo de Cooperação Técnica, para a criação e execução de um projeto para o Programa Áreas Protegidas da Amazônia do Ministério do Meio Ambiente. Entre as justificativas, estava a lacuna de informações sobre as formas de uso e ocupação dos Mashco na área, que dificultam o estabelecimento de diretrizes e estratégias para a sua proteção. As ações do projeto, que teve dois anos de duração, visavam estreitar a relação entre as duas instituições governamentais, os indígenas que residem no entorno (TIs Mamoadate e Alto Purus) e os moradores do PEC (2 famílias ribeirinhas), para minimizar conflitos relacionados ao uso dos recursos naturais e qualificar as informações em áreas com referências de deslocamento de grupos isolados.

Em 2015, foram realizadas oficinas com os moradores das duas TIs e da UC para investir e validar acordos de convivência entre indígenas, populações tradicionais e órgãos do governo. A parceria possibilitou experimentos no monitoramento da presença de isolados a partir da análise de focos de calor, imagens de satélite e informações prévias sobre os territórios de deslocamentos dos Mashco na fronteira Brasil-Peru. Observou-se a frequência, ou a reincidência, a partir de 2010, em algumas regiões do PEC. A primeira expedição de localização da Funai na área também aconteceu em 2015, resultando na confirmação da presença de isolados.

Em agosto de 2017, uma nova expedição da Funai e da Sema-AC, proposta no âmbito do projeto “Proteção e Monitoramento de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato na Amazônia Brasileira”, da cooperação técnica entre CIT e Funai, foi realizada para qualificar informações de vestígios em um acampamento recente dos Mashco encontrado por um morador do Parque.

Assim, o fortalecimento de parcerias, acordos e entendimentos entre moradores do PEC, populações indígenas do entorno e instituições do governo federal e estadual é fundamental para o monitoramento da presença dos grupos isolados no PEC. Com suas dinâmicas próprias de uso e ocupação territorial, que ultrapassam fronteiras institucionais e nacionais, o modo de vida dos Mashco exige cada vez mais estratégias e ações integradas para a proteção dos seus direitos fundamentais.

Políticas transfronteiriças

Nas últimas duas décadas, comunidades e organizações indígenas brasileiras e peruanas vêm debatendo problemas e desafios comuns e pensando em conjunto a gestão e a proteção dos seus territórios. Em espaços de diálogo com a sociedade civil e órgãos governamentais, têm discutido sobre os impactos dos projetos de infraestrutura e das atividades extrativistas e ilícitas, bem como a necessidade de estratégias transfronteiriças que assegurem a integridade dos povos que desconhecem os limites nacionais.

Desde 2005, os Manchineri do Brasil e os Yine do Peru, povos vizinhos aos Mashco, estão intercambiando informações e construindo uma política de aliança para a proteção dos seus “parentes” isolados. Essa iniciativa é apoiada por organizações não governamentais de ambos os países. Para diminuir a pressão sobre o uso dos recursos naturais na área utilizada pelos Mashco, os moradores das aldeias da TI Mamoadate estabeleceram um acordo para que ninguém ultrapasse o igarapé Abismo, no alto Iaco, em território brasileiro.

As lideranças Manchineri e Yine também alertam aos governos sobre os possíveis impactos de um projeto de estrada que pretende conectar os municípios peruanos Iñapari e Puerto Esperanza, a dez quilômetros da fronteira com o Brasil, cortando ao meio o território Mashco. Discutem, ainda, sobre a importância do diálogo entre os dois países para a fiscalização das atividades ilícitas na fronteira, como o crescente narcotráfico.

Com base em 2014, os governos brasileiro e peruano assinaram um memorando de entendimento para a cooperação entre Funai e Ministério de Cultura do Peru, visando a promoção de atividades para a proteção dos povos isolados e de recente contato na fronteira Brasil-Peru. O acordo teve validade de dois anos e foi um primeiro passo para o diálogo entre as duas instituições indigenistas. Porém, sua efetivação dependia de um plano de trabalho conjunto, que não foi realizado. Uma série de situações de contato com grupos isolados em ambos os países exigiu ações emergenciais dos governos. As equipes reduzidas dos dois países, focadas em aplicar seus próprios planos de contingência, não encontraram as condições ideais para uma agenda integrada.

Assim, a cooperação entre Brasil e Peru – tanto para coibir atividades ilegais, quanto para reconhecer o papel das populações indígenas e tradicionais e suas organizações representativas na construção de políticas de proteção – é hoje fundamental para a garantia dos direitos dos povos isolados e de recente contato na Amazônia. A sobrevivência dos Mashco depende de políticas transfronteiriças construídas com a participação dos diferentes atores que trabalham em defesa dos seus territórios e modo de vida.

Notícias e reportagens relacionadas

Apesar de múltiplas pressões e ameaças, TIs seguem sendo as maiores barreiras contra o desmatamento, protegendo mais de 100 milhões de hectares

No Cerrado e na Amazônia, as Terras Indígenas seguem sendo as maiores barreiras contra o desmatamento.

Na Amazônia, as Terras Indígenas são responsáveis pela preservação de mais de 97,4 milhões de hectares, ou 137,2 milhões de campos de futebol. Já no Cerrado, as TIs protegem cerca 8,3 milhões de hectares, ou o equivalente a 11,7 milhões de campos de futebol. Juntas, as TIs nos dois biomas – Amazônia e Cerrado – são responsáveis por proteger uma área equivalente a 12,4% do território nacional, maior que a de Mato Grosso, que possui pouco mais de 90 milhões de hectares.

É o que conclui o relatório Desmatamento em Terras Indígenas na Amazônia e Cerrado - Prodes 2024, lançado nesta terça-feira (21/01) pelo Instituto Socioambiental (ISA). A partir dos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) por meio do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes), o relatório apresenta uma análise e os principais destaques do desmatamento em Terras Indígenas nos biomas Amazônia e Cerrado no período entre agosto de 2023 a julho de 2024.

O documento destaca o importante papel do processo demarcatório na proteção da sociobiodiversidade. No Cerrado, Terras Indígenas com processo de demarcação não concluído estão entre os territórios mais vulneráveis. À exemplo disso, as duas TIs mais desmatadas – Porquinhos dos Canela-Apãnjekra (MA) e Wedezé (MT) – ainda não possuem seu processo demarcatório concluído e esperam 24 anos para verem a assinatura da portaria homologatória.

Apesar da pressão que o Cerrado tem sofrido, as Terras Indígenas seguem sendo uma importante proteção para o bioma: apenas 5,89% da vegetação original das Terras Indígenas foram desmatadas, ao passo que a área fora de Terras Indígenas perdeu 54,4% de sua vegetação.

“Nós temos observado, para o contexto geral, que o avanço do processo demarcatório é fundamental para promoção da integridade ambiental das Terras Indígenas. Contudo, a delimitação pela Funai e a declaração dos limites pelo Ministro da Justiça, são incapazes por si só de frear a ação de ocupantes ilegais nos territórios, fato que só pode ser controlado com a homologação plena da área pelo Presidente da República”, afirma Tiago Moreira dos Santos, antropólogo do Programa Povos Indígenas no Brasil, do ISA.

Já no bioma Amazônia, a área fora de Terras Indígenas já perdeu mais de 27% da vegetação original, enquanto nas TIs o desmatamento é de apenas 1,74%. Isso significa que na Amazônia, as áreas fora de TIs estão cerca de 16 vezes mais desmatadas que dentro delas.

O relatório evidencia ainda uma redução no desmatamento no bioma Amazônia de 30,6% em relação ao período anterior, de agosto de 2022 a julho de 2023. No Cerrado, a queda foi de 25,7%, o que representou a menor taxa oficial de desmatamento desde 2019. Contudo, no caso das Terras Indígenas, a redução no bioma Amazônia não foi expressiva, enquanto no Cerrado houve um aumento de 34,2% no desmatamento nestes territórios.

No Cerrado, entraves no processo de demarcação aumentam a vulnerabilidade das TIs

No segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado, o desmatamento em TIs foi de aproximadamente 10.150 hectares no último período, ou de aproximadamente 14,2 mil campos de futebol.

Dez TIs foram responsáveis por 94% de todo o desmatamento identificado no período, com as duas TIs que figuram no topo da lista sendo responsáveis por mais de 70% do total. Além disso, o relatório destaca que quase 80% de toda a perda de vegetação nativa em TIs no Cerrado se deu em áreas que ainda não tiveram seu processo de demarcação concluído, ressaltando a importância da regularização para a proteção plena desses territórios.

A TI Porquinhos dos Canela-Apanyekrá (MA), que encabeça a lista, foi responsável por 58% do desmatamento total em TIs no Cerrado em 2024. A TI está localizada em uma região conhecida como “Matopiba” e sofre com intenso conflito de disputas fundiárias e avanço da agropecuária. Apesar de ter sido declarada pelo Ministério da Justiça em 2008, seu processo está desde 2014 em um disputa no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, segundo aponta o relatório, 80% da área TI é sobreposta a registros de propriedades rurais no Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Em 2024, foram quase 6 mil hectares desmatados, ou 8,2 mil campos de futebol, o que representa um aumento de 162% no total de área desmatada em relação a 2023.

A Terra Indígena Wedezé (MT), por sua vez, é território tradicional do povo indígena Xavante. Vítima da política imposta na ditadura de esbulho territorial e transferência forçada para outro território nos anos 1970, o povo autodenominado A’uwe ainda não pôde retornar à sua terra. Atualmente, a TI sofre com a expansão de atividades agropecuárias que causam graves danos ambientais, como a perda de 1,5 mil hectares de vegetação nativa entre agosto de 2023 e julho de 2024, ou mais de 2 mil campos de futebol. Segundo o relatório, o número representa um aumento de 979% em relação ao período anterior e o valor mais alto desde o início da série histórica em 2008.

Outro destaque no relatório, a Terra Indígena Inãwébohona (TO), localizada na Ilha do Bananal, sofreu um desmatamento de quase 500 hectares, ou quase 700 campos de futebol. Além dos desmatamentos, a TI enfrenta incêndios florestais de grandes proporções, com uma área de 141 mil hectares de queimadas, ou quase 200 mil campos de futebol. Na TI, além dos povos Avá-Canoeiro, Iny Karajá e Javaé, existe o registro de um grupo indígena isolado.

Na Amazônia, as TIs tiveram o menor índice de desmatamento desde 2018

No bioma Amazônia, as dez TIs com maior área desmatada em 2024 foram responsáveis por acumular 60% do total desmatado em Terras Indígenas. No total, foram quase 14 mil hectares desmatados em TIs no período.

Apesar do desmatamento analisado estar apenas 4 hectares abaixo do identificado no período anterior – entre agosto de 2022 e julho de 2023 –, esse é o menor índice desde 2018, considerando as 240 TIs cujos dados foram integralmente disponibilizados pelo Inpe.

Ademais, as TIs Sararé (MT) e Alto Rio Guamá (PA), mesmo sem terem sido inteiramente cobertas pelo mapeamento realizado, apresentaram perda de vegetação nativa alta o suficiente para figurarem entre as mais desmatadas do bioma.

Na Sararé, aproximadamente 4% da vegetação original da TI foi perdida apenas em 2024. No total, foram 2,6 mil hectares desmatados. Uma das razões apontadas é o avanço do garimpo ilegal, responsável por quase metade do desflorestamento registrado na TI no período analisado.

Outra TI que figurou entre as dez mais desmatadas, a Cachoeira Seca (PA), teve uma área desmatada de mais de 20 mil hectares apenas entre os anos de 2017 e 2020. Em 2024, esse número chegou a mais de 1,2 mil hectares. O povo Arara que habita a TI foi vítima da política de contato forçado instituída na ditadura militar, da invasão e divisão do seu território pela Rodovia Transamazônica (BR-230).

Segundo a nota técnica Queimadas em Terras Indígenas, do ISA, as rodovias são responsáveis por aumentar a vulnerabilidade de Terras Indígenas, impulsionando invasões, desmatamentos e queimadas. Relembre aqui.

A Terra Indígena Andirá-Marau (PA e AM), por sua vez, apresentou um aumento de 795% no desmatamento em relação ao período anterior – entre agosto de 2022 e julho de 2023, com 1.165,20 hectares devastados.

Histórico do desmatamento anual no bioma Amazônia em TIs

Notícias e reportagens relacionadas

Capazes de conectar saberes ancestrais e práticas decisivas para a preservação da floresta, comunicadores indígenas terão papel crucial nos espaços de decisão a respeito do clima

Este texto faz parte da série O Jornalismo no Brasil em 2025 e foi originalmente publicado na Newsletter Farol Jornalismo.

Enquanto o mundo assiste a eventos climáticos cada vez mais extremos – como as secas históricas que assolaram a Amazônia em 2023 e 2024, e o sul do país com chuvas torrenciais que inundaram várias cidades no Rio Grande do Sul em maio passado, uma pergunta ecoa: como enfrentaremos a crise climática global? No coração dessa resposta estão os indígenas. Em 2025, os povos originários terão muito a ensinar sobre como enfrentar um fenômeno que já afeta milhares de vidas no planeta.

Na bacia do Rio Negro, localizada no extremo noroeste do estado do Amazonas, onde vivem 23 povos indígenas, comunidades que habitam a região há milhares de anos enfrentam tanto as cheias recordes quanto secas prolongadas que desafiam sua sobrevivência. Foi que aconteceu em 2023, quando a navegabilidade dos rios foi afetada pela seca histórica, dificuldade o acesso à roça, de onde tiram o seu principal alimento, a mandioca. Essas populações dependem da floresta e dos rios para viver. Mudanças no ciclo das chuvas afetam a dinâmica e comportamento dos peixes, das minhocas e até a fertilidade do solo. Esses impactos não são meramente "dados" para os povos indígenas: são vivências que alteram profundamente suas práticas de subsistência, rituais e a sua relação com a natureza.

Nessa região, desde 2005, quem tem feito esses registros são os Agentes Indígenas de Manejo Ambiental, uma iniciativa da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (FOIRN) em parceria com o Instituto Socioambiental (ISA). Os resultados dessas pesquisas são publicados em uma revista chamada Aru, que está em sua quarta edição, disponível na internet e também circulando no formato impresso na região.

Leia também

Pesquisadores indígenas constatam segundo ano seguido de seca no Rio Tiquié, no Amazonas

Mesmo diante dos desafios apresentados pelas mudanças climáticas, os modos de vida tradicionais dos povos indígenas oferecem um farol em meio à crise. Com práticas sustentáveis, como o manejo agroflorestal e o uso de técnicas de pesca e roçado que respeitam os ciclos naturais, essas comunidades demonstram que é possível viver em harmonia com a natureza – eles preferem afirmar que são partes da própria natureza e da terra mãe, por isso, há tanto cuidado e respeito com ela.

As técnicas parecem simples, mas carregam uma sofisticação baseada em milhares anos de observação e interação direta com a natureza – um conhecimento que os cientistas recém começam a reconhecer como essencial no enfrentamento das mudanças climáticas. Isso é comprovado por vários estudos, que deixam claro que os territórios indígenas são os mais preservados no Brasil.

Leia também

Rede Wayuri e estudantes debatem cultura, educação e saúde mental de jovens do Rio Negro

Porém, os povos indígenas, guardiões das florestas, sofrem ataques aos seus direitos e garantias constitucionais todos os dias, seja no Executivo, no Legislativo e Judiciário. Por isso a necessidade de uma mobilização permanente e de luta por essas conquistas.

Em um cenário de mobilização e de luta, a comunicação tem um papel crucial. É aqui que entra a Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro, a Rede Wayuri. Criada em 2017 para fortalecer as narrativas dos povos indígenas, a rede utiliza podcasts, redes sociais e materiais educativos para divulgar informações que combinam saberes tradicionais e práticas contemporâneas. Além de alertar sobre os impactos das mudanças climáticas, a Wayuri valoriza e compartilha estratégias indígenas de adaptação, aproximando os povos da região e levando suas vozes ao mundo.

A Rede Wayuri também age como um radar, registrando os efeitos das mudanças climáticas em territórios indígenas e mobilizando comunidades para agir. Um exemplo é o trabalho realizado para documentar cheias e secas extremas, que não apenas informam os próprios indígenas, mas também ajudam a alertar a sociedade sobre a gravidade da crise. É a prova viva de que os povos indígenas não são apenas vítimas das mudanças climáticas, mas protagonistas na luta por soluções.

Leia também

Prêmio Vladimir Herzog anuncia premiados especiais de 2024

Enquanto o planeta busca saídas para a crise em reuniões e eventos como as COPs, os saberes indígenas e a comunicação comunitária se mostram ferramentas indispensáveis. Reconhecer isso não é apenas um ato de justiça histórica, mas também uma estratégia urgente para salvar o futuro de todos. Como a floresta, os rios e as comunidades que nela vivem nos mostram, é preciso conectar saberes, práticas e vozes em uma verdadeira teia de soluções climáticas.

Em 2025, a tendência é que a comunicação popular, as redes comunitárias ocupem os espaços de decisão a respeito do clima, para poder comunicar aos povos da floresta o que se tem proposto para salvar o planeta, pois somos nós que estamos a segurar essa panela de pressão do aquecimento global.

Notícias e reportagens relacionadas

Resultado de parceria inédita entre ISA e Anmiga, mapeamento veio a público durante primeira etapa da Conferência das Mulheres Indígenas 2024/2025, realizada na TI Aldeia Limão Verde (MS)

No dia 29 de novembro aconteceu o lançamento do Mapa das Organizações das Mulheres Indígenas no Brasil 2024, uma parceria entre a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade (Anmiga) e o Instituto Socioambiental (ISA).

O evento foi sediado na Terra Indígena Aldeia Limão Verde, do povo Guarani Kaiowá (MS), durante a abertura da Conferência das Mulheres Indígenas 2024/2025, uma realização da Anmiga, dos Ministérios dos Povos Indígenas e das Mulheres e do Governo Federal.

Com o tema “Enfrentamento da violência contra as mulheres indígenas”, a Conferência, por sua vez, foi integrada à programação da XII Kuñangue Aty Guasu, a grande assembleia das mulheres guarani kaiowá e guarani ñandeva em Mato Grosso do Sul, que aconteceu entre os dias 27 e 30 de novembro – e marcou os 18 anos da existência da organização indígena.

Na ocasião, estiveram presentes autoridades como Sonia Guajarara, ministra dos Povos Indígenas; Eloy Terena, secretário-executivo dos Povos Indígenas; Pagu Rodrigues, diretora de Proteção de Direitos no Ministério das Mulheres; Putira Sacuema, diretora de Atenção Primária à Saúde Indígena (DAPSI) da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai); Giovana Mandulão junto a Coordenadora da Gestão do Conhecimento, da Informação, do monitoramento e da avaliação de saúde indígena da Sesai; Juliana Jenipapo Kanindé, secretária dos Povos Indígenas do Ceará; e Viviane Luiza, secretária de Cidadania de Mato Grosso do Sul (MS).

O Mapa das Organizações das Mulheres Indígenas no Brasil 2024, lançado no evento, é uma parceria inédita entre as pesquisadoras da Anmiga e do ISA que busca colocar no mapa as organizações de mulheres indígenas pelo país.

A publicação possui, além do mapeamento com todas as organizações georreferenciadas, uma listagem por estado em ordem alfabética e conta ainda com artigos que se debruçam sobre a forma e as motivações das mulheres indígenas ao se organizarem, e também como a Anmiga tem desenvolvido conceitos próprios para pensar o presente das mulheres indígenas na política.

Todas as autoridades presentes na Conferência receberam em primeira mão o Mapa, assim como as anfitriãs da TI Aldeia Limão Verde; os participantes da assembleia da Kuñangue; e as 100 delegadas da Conferência das Mulheres Indígenas 2024/2025 da etapa Aroeira, eleitas localmente para representar seus estados de origem: Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Foram mais de 400 kits compostos pelo mapa e dois cartazes com ilustrações da artista indígena Auá Mendes, do povo Mura, distribuídos ao longo do evento que se encerrou no sábado, dia 30 de novembro.

Joziléia Kaingang, diretora executiva da Anmiga e uma das organizadoras do Mapa, explica que ele foi resultado de uma construção conjunta, feita por uma equipe composta por mulheres, indígenas e não-indígenas, e que o lançamento demarca um momento muito significativo ao ser realizado no chão do território.

Ela pontua ainda que as mulheres indígenas mobilizadas podem inspirar novos movimentos, e que isso pode ser demonstrado nos resultados do mapeamento. “Para nós, mulheres indígenas, identificar como as organizações das mulheres indígenas vem crescendo nos últimos quatro anos é fundamental. Daqui, a gente sai com um diagnóstico também de como a incidência das mulheres indígenas em um contexto nacional, na luta nacional, também fomentou para que organizações, associações coletivas de mulheres indígenas fossem instituídas também nos territórios”, afirma.

Luma Prado, historiadora, pesquisadora no ISA e responsável pelo mapeamento, explica que as mulheres indígenas sempre estiveram em luta, e que o associativismo é apenas uma das formas de expressão desse movimento que é vivo e bastante diverso. “O mapa consegue demonstrar essa vivacidade e diversidade do movimento das mulheres indígenas que se organiza de diferentes maneiras, se renova e se transforma a todo tempo”, analisa.

“Com a intenção de acompanhar essas transformações e cientes dos limites do mapeamento, adicionamos ao Mapa um qr code que leva a um formulário. Assim, mulheres indígenas que não encontrarem sua organização no Mapa, podem adicioná-la para constar numa próxima edição, como também para que novas organizações, assim que criadas, se somem ao levantamento” salientou a pesquisadora.

A Conferência das Mulheres Indígenas 2024/2025

Na Conferência, ao longo dos dois dias de evento, aconteceram debates com especialistas e convidados e foram criados grupos de discussões sobre cinco eixos temáticos: direito e gestão territorial; emergência climática; violência de gênero; saúde; educação e a transmissão dos saberes ancestrais.

No último dia da etapa Aroeira da Conferência, a partir dos encaminhamentos realizados dentro dos grupos temáticos, foram apresentadas propostas de trabalho para serem levadas à etapa nacional da Conferência, a Copaíba, que acontecerá em Brasília entre os dias 6 e 10 de março.

Para a ministra Sonia Guajajara, o objetivo é trazer as mulheres indígenas para o debate, para que tragam seus conhecimentos para a construção de políticas públicas que respondam, de fato, às suas necessidades. “Agora vamos nessa etapa das Conferências discutir a política pública para as mulheres e nós queremos estabelecer um programa das mulheres guardiãs, tanto as mulheres guardiãs da cultura, do território, quanto as mulheres também que lutam contra a violência”, afirmou.

As próximas etapas das Conferências – Araucária, em Curitiba (PR) e Jurema, em Paulo Afonso (BA) – reunirão mulheres indígenas do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina; e Pernambuco, Alagoas, Sergipe e norte da Bahia respectivamente. Os encontros, no entanto, ainda não tiveram uma data definida.

As demais etapas – Sumaúma, Castanheira, Sapopemba e Mangabeira – acontecem no próximo ano e devem reunir ao menos 400 mulheres indígenas. O Mapa das Organizações das Mulheres Indígenas no Brasil 2024 foi incluído no kit que será distribuído em todas as etapas da Conferência. O Mapa também está disponível online e a versão física pode ser adquirida na loja do Instituto Socioambiental, Floresta no Centro. Garanta o seu aqui.

Assembleia Kuñangue Aty Guasu

A 12ª Assembleia Geral da Kuñangue Aty Guasu aconteceu entre os dias 27 a 30 de novembro de 2024, na Terra Indígena Aldeia Limão Verde, em Amambai (MS). Um dos mais importantes fóruns de mulheres indígenas dos povos Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva, em Mato Grosso do Sul, o evento deste ano marcou os 18 anos da organização indígenas, que foram celebrados com o lançamento do documentário “Kuñangue 18 anos” e com o acolhimento da Conferência das Mulheres Indígenas 2024/2025 como parte de sua programação.

A Assembleia, que teve sua primeira edição em 2006 na Terra Indígena Ñande Ru Marangatu, acontece com o objetivo de fortalecer e evidenciar as demandas das mulheres indígenas guarani kaiowá e guarani ñandeva em Mato Grosso do Sul, criando um espaço para o acolhimento e articulação em torno das diversas pautas que tangem a vida dessas mulheres.

Além disso, é um espaço de valorização dos saberes e práticas tradicionais das guarani kaiowa, e permite que ensinamentos, cantos-rezas, cuidados e debates circulem entre diferentes gerações de mulheres, de anciãs às jovens mulheres e meninas “Mais do que encontros de mulheres, as kuñangue aty são momentos em que as mulheres se reúnem para cantar e rezar juntas, porque entre os Guarani Kaiowá, os cantos-rezas são uma das principais armas da ação política, são usados em todas as suas mobilizações por direitos”, explica Tatiane Klein, antropóloga e pesquisadora do ISA.

Em meio ao som dos instrumentos rituais mbaraka e takuapu, também acontecem discussões de pautas-chave para o movimento indígena, como a ameaça da tese do “marco temporal”; a luta das mulheres guarani kaiowá e guarani ñandeva pela demarcação das Terras Indígenas; os impactos do agrotóxico na saúde; a construção de um protocolo de consulta das mulheres sobre a adoção de crianças e adolescentes guarani kaiowá e guarani ñandeva em Mato Grosso do Sul; entre outros.

Nas discussões da assembleia, também foram temas o acesso a direitos básicos que afetam a população guarani kaiowá e guarani ñandeva como a falta de água nos territórios, e as violações de direitos humanos, como a que ocorreu na manhã de 27 de novembro. No dia em que a assembleia foi iniciada, indígenas guarani kaiowá, guarani ñandeva e terena na Reserva Indígena de Dourados (MS) sofreram uma violenta ação de repressão pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul que deixou cerca de 50 feridos e quatro presos.

O evento também contou com apresentações culturais, como o show da rapper Anarandá MC e a terceira edição do Prêmio Machu, que busca reconhecer e homenagear pessoas aliadas das lutas das mulheres guarani kaiowá e guarani ñandeva.

A próxima kuñangue aty acontecerá em 2025, desta vez na Terra Indígena (TI) Ñande Ru Marangatu, em Antônio João (MS).

Notícias e reportagens relacionadas

Com presença confirmada desde 2021, este foi o primeiro passo em direção à proteção efetiva dos indígenas isolados que habitam o território no Purus

Buscando garantir a proteção integral dos territórios com presença de povos indígenas isolados e de recente contato, no dia 11 de dezembro de 2024, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) publicou a portaria 1.256/2024, que restringe o acesso à Terra Indígena Mamoriá Grande.

Localizada entre os municípios de Tapauá e Lábrea (AM), a área de aproximadamente 260 mil hectares possui confirmação da presença de indígenas isolados desde agosto de 2021. Segundo a equipe da Funai que identificou a presença indígena, esse grupo seria composto de aproximadamente 25 pessoas.

Acesse a localização da Terra Indígena Mamoriá Grande:

Neste ano, em julho de 2024, a Funai já havia criado um Grupo Técnico para identificar a Terra Indígena, que abrange a área do Mamoriá Grande e do Igarapé Grande, reivindicada pelo povo Apurinã. A portaria de interdição, entretanto, abrange apenas a área do Mamoriá Grande.

A portaria de interdição emitida neste mês cita a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 991, proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e na qual o ISA é Amicus Curiae. A ação de 2022 pede que o Supremo Tribunal Federal (STF) tome medidas urgentes de proteção aos povos indígenas isolados e de recente contato, garantindo a publicação de portarias de restrição de uso até a finalização dos processos demarcatórios ou de estudo que descarte a presença de indígenas isolados na área.

Os relatórios e pedidos de proteção dos isolados do Mamoriá Grande pela Frente de Proteção Etnoambiental (FPE) Madeira Purus foram por muito tempo ignorados pela Funai, fazendo com que o grupo vivesse por meses desprotegido na Reserva Extrativista (Resex) do Médio Purus.

Em 2022, a situação foi denunciada por veículos de imprensa e chegou às páginas do livro Povos Indígenas no Brasil 2017-2022, do ISA, em um artigo especial sobre o caso. Confira na íntegra abaixo!

Povo isolado no sul do Amazonas se refugia em áreas oficiais de (des)proteção federal

Karen Shiratori (Antropóloga, Universidade de Coimbra) e Daniel Cangussu (Indigenista, Funai e ICB/UFMG)

Em janeiro de 2022, a imprensa brasileira noticiou que um novo grupo de indígenas isolados havia sido recentemente localizado no sul do estado do Amazonas por uma equipe de indigenistas da Funai. Em comum, as notícias tinham um tom paradoxal: se por um lado celebravam o trabalho técnico meticuloso de indigenistas e antropólogos que possibilitou localizar mais um pequeno grupo no vasto território da Amazônia, algo a ser celebrado; por outro, apontavam a morosidade do Estado brasileiro em implementar, de forma efetiva, as medidas imprescindíveis e urgentes destinadas à proteção do grupo, cuja existência havia sido oficialmente confirmada em agosto de 2021, quase seis meses antes.

Segundo dados de campo da equipe responsável pela localização, o grupo indígena seria composto por cerca de 25 pessoas. Este número é estimado por meio da quantidade de armadores das maqueiras – as redes indígenas –, assim como da quantidade de fogueiras encontradas no acampamento, feitas no interior dos tapiris – um abrigo temporário construído com folhas de palmeira. Cabe ressaltar que a cultura material desse grupo apresenta evidente similaridade com a de outros povos de língua arawá das terras firmes do interflúvio do médio curso dos rios Juruá e Purus, como os Jamamadi, os Banawá, os Deni, os Suruwaha e os Hi-Merimã, outro povo indígena isolado.

Engavetar documentos

Embora pairasse inicialmente a dúvida de que o novo grupo indígena, que passou a ser chamado de "Isolados do Mamoriá Grande", pudesse ser uma parte do grupo Hi-Merimã, logo essa possibilidade foi descartada em virtude de suas distintas territorialidade e formas de mobilidade. Os isolados do Mamoriá Grande, à época, estavam acampados em quatro tapiris diferentes, distantes cerca de 300 metros um do outro, ao longo das margens de um igarapé localizado no interior da Resex Médio Purus, uma Unidade de Conservação sob gestão do ICMBio. A datação dos vestígios revelou que este grupo isolado vem ocupando de forma cíclica a região, informação reiterada por moradores da área que relatam a presença de vestígios desse grupo indígena desde a época em que se mudaram para lá, há mais de 40 anos.

A inação do governo com a situação dos isolados do Mamoriá Grande deixa evidente sua postura anti-indígena, conforme foi amplamente documentado no dossiê Fundação Anti-indígena: um retrato da Funai sob o governo Bolsonaro (2022), produzido pelo Inesc e pela INA, a associação que representa servidores e indigenistas da Funai. No caso dos povos em isolamento, ademais dos retrocessos e ameaças constantes às bases da política do não contato, desenvolvida e adotada pelo órgão desde os anos 1987, o que se viu foi a adoção de uma clara política de engavetamento de relatórios e documentos que se somaram ao descrédito e perseguição dos servidores.

Se a imprensa tornou explícita a relevância dos documentos e dados obtidos em campo, a Funai, por seu turno, seguiu questionando a substancialidade dos documentos e, com isso, a existência de um novo registro de povo indígena isolado. Aqui, usamos o termo "novo" não no sentido de descoberta ou novidade, mas do reconhecimento de nova demanda de proteção territorial relativa a grupos em isolamento no Brasil, o que, do ponto de vista jurídico, implica na criação de um novo registro – ou seja, a atribuição de um "novo número" com a confirmação de uma nova referência, nos termos burocráticos da Funai.